第712号 2019 (R1) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/07

積雪地域のナシ栽培における緩効性肥料入り

BB肥料を用いた基肥・礼肥同時施肥技術の確立

京都府農林水産技術センター

農林センター丹後農業研究所

山 口 俊 春

1.はじめに

京都府北部に位置する丹後地域は,京都府内で最も果樹栽培が盛んな地域であり,その中でもナシ「二十世紀」系品種は主要品目として,現在約50ha栽培されている。ナシ栽培では基肥(休眠期11〜12月) ,追肥(生育期4〜8月) ,礼肥(収穫後9〜10月)の3回の施肥が一般的であるが,京都府北部は,冬期の降雪のため,施肥やせん定等の作業ができる日数が少なくなる可能性がある。そこで,礼肥の時期である秋期に基肥も併せて施肥することで,施肥作業の省力化と冬期作業時間の確保を図ることを目的として試験を行った。

2.試験方法

1)試験概要

ナシでは,通常年間3回行っている施肥作業を,緩効性肥料等を用いることで基肥・礼肥同時施肥体系に省力化するため,使用するBB肥料の配合を変えた3つの基肥・礼肥同時施肥体系と従来の施肥体系におけるナシの生育・果実品質および土壌中肥料成分の推移を比較した。

2)試験場所:

丹後農業研究所内果樹園(細粒質褐色森林土)

3)供試作物:

ナシ「ゴールド二十世紀」(平成29年度現在20年生)

4)供試肥料:

硫安

リン酸・加里化成肥料−オールアッシュ

被覆尿素−LPコートS80(以下,LPS80) (ジェイカムアグリ)

被覆複合肥料−スーパーロング413 70タイプ

(以下,スーパーロング413) (ジェイカムアグリ)

混合堆肥複合肥料−エコレット048(朝日工業)

有機質肥料−みらい有機831(ひまし油かす)(朝日工業)

有機化成A805

5)試験区の構成:

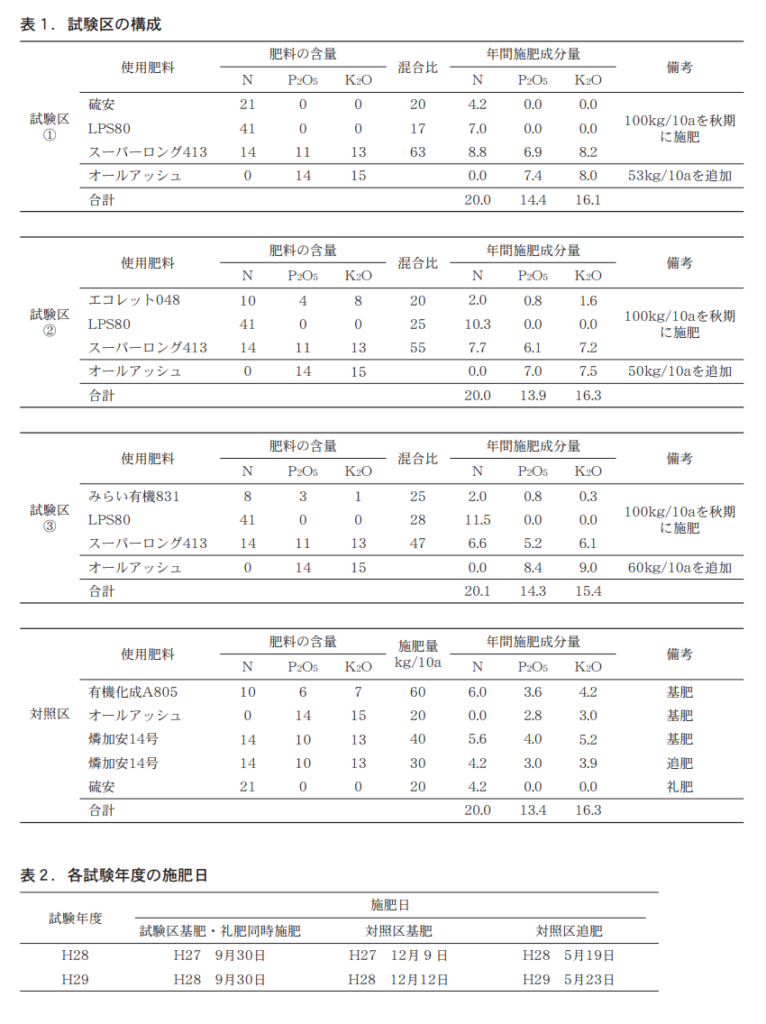

年間窒素施用量20.0kg/10aを基本とし,リン酸は窒素の約70%,加里は約80%とし,表1のとおり基肥・礼肥同時施肥試験区①,②,③及び対照区を設置した。試験区は1区2樹で,植栽間4.5m×4.5m,反復なしとした。

表2に示すように,試験区の施肥は対照区の礼肥と同時期(9〜10月) ,対照区の基肥は11〜12月に施用した。追肥は生育状況に応じ,4月〜9月に施用した。なお施肥後の耕起(土壌混和)作業は実施しなかった。また各区の年間のリン酸,加里の成分投入量をできるだけ同量とするため,オールアッシュ(0−14−15)を同時に施用し調整した。

6)調査項目及び方法

ア)土壌:秋期の施肥直前から定期的に土壌を採取し,硝酸態窒素(ジアゾ色素法) ,可給態リン酸

(トルオーグ法) ,交換性加里(炎光光度法)濃度を測定した。

イ)生育状況:5月下旬〜8月下旬に果径,新梢長,果叢葉色(SPAD値)を調査した。

ウ)果実品質:9月に果実を各区100個収穫し,平均果実重,糖度,果実重,糖度について京のブランド産品「京たんご梨」基準適合率を調査した。そのうち各区10個について果汁pH,果皮色(「二十世紀梨果色標準」カラーチャート値)を測定した。28年度は1回,29年度は2回の収穫調査を行った。

なお,京のブランド産品「京たんご梨」の基準は,規格がL以上の秀品で,非破壊糖度センサーによる糖度測定でBrix値11.5度以上。

3.結果の概要

1)気象条件

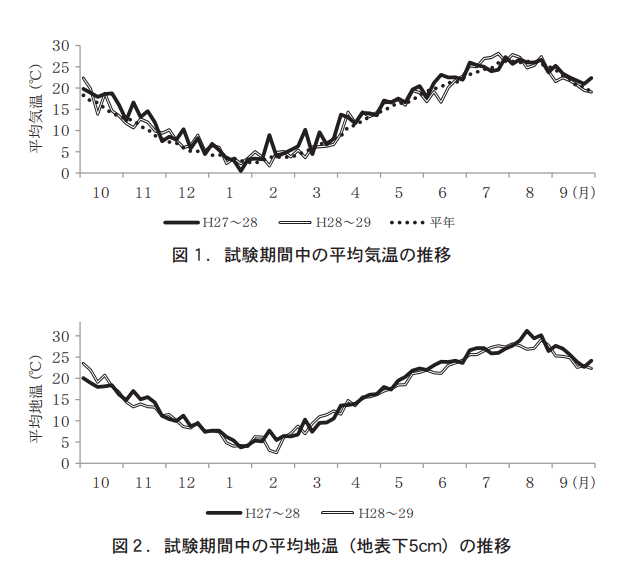

平均気温を比較すると,平成27〜28年冬は平年よりやや暖かく,平成28〜29年冬はほぼ平年並みであった(図1) 。生育期の気温は両作期ともに平年並みに近かった。試験期間中の地温の差は気温よりも小さかった(図2) 。

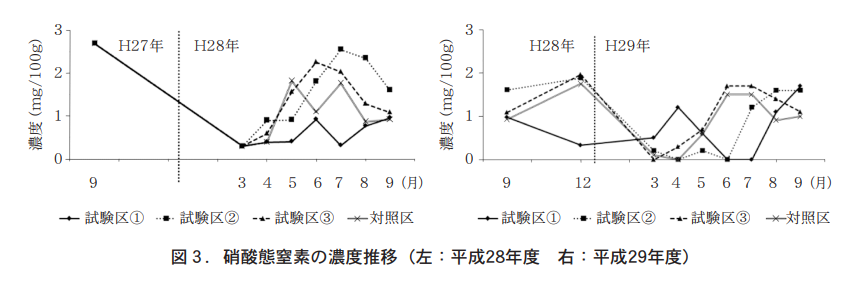

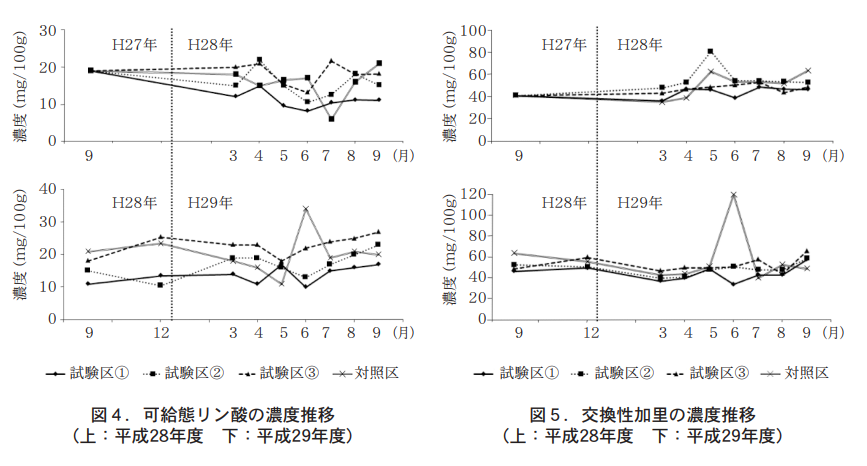

2)土壌化学性

試験区①は,平成28年度は生育期間を通じて土壌中の硝酸態窒素濃度が他の試験区に比べ低く推移したが,平成29年度は基肥・礼肥同時施肥試験区では春期の硝酸態窒素濃度が最も高かった(図3) 。また,28,29年度ともに可給態リン酸の濃度がやや低く推移したが,硝酸態窒素よりその差は小さかった(図4) 。交換性加里濃度は,基肥・礼肥同時施肥試験区間で大きな差はみられなかった(図5) 。

試験区②と試験区③は,28,29年度ともに生育期の硝酸態窒素の濃度上昇が遅く,生育期後半の硝酸態窒素濃度が高かった(図3) 。同じ時期に可給態リン酸,交換性加里の濃度上昇がみられないことから,LPS80の溶出が想定より遅れ,この時期に溶出しているとみられる。

3)生育状況

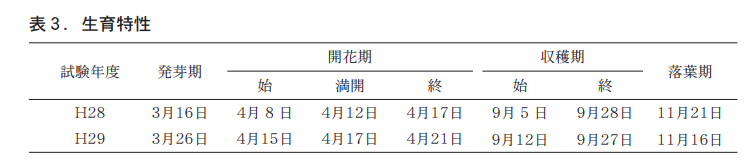

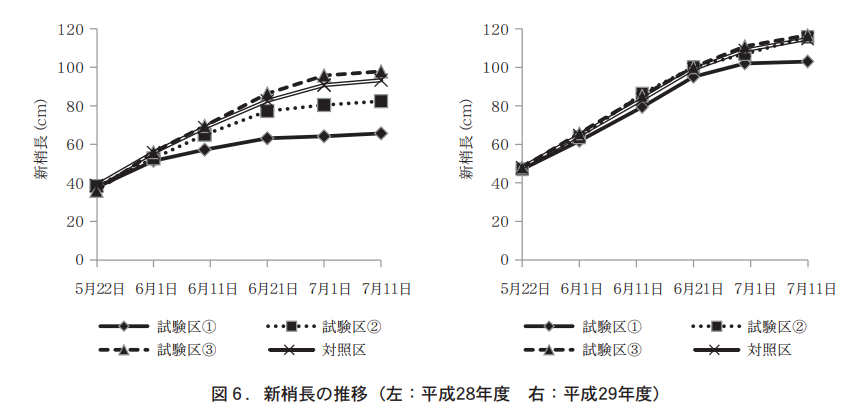

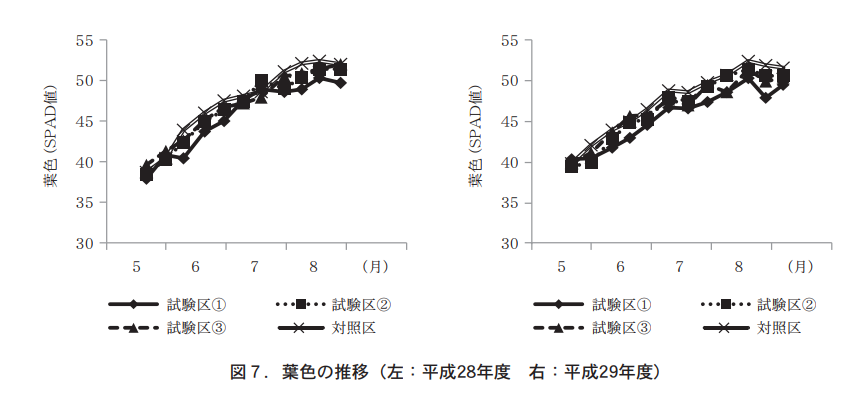

発芽日や満開日など各試験年度の生育特性データを表3に示す。果実の肥大を示す果径肥大曲線はすべての試験区でほぼ同じ形状であった(データ省略) 。試験区①では新梢の生長がやや少なかった(図6) 。全体的な新梢生育は29年度の方が良好であった。対照区は基肥・礼肥同時施肥試験区と比較して追肥後の葉のSPAD値がやや高く推移した(図7) 。

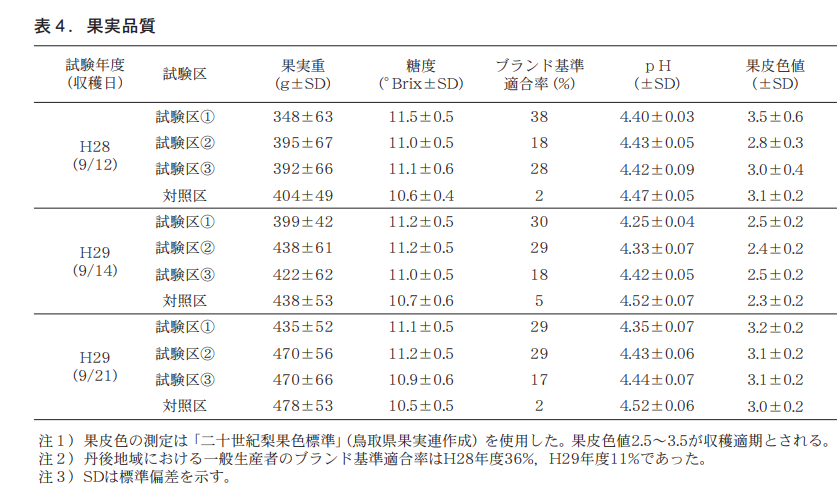

4)果実品質

試験区①は他の区より果実がやや小ぶりであった(表4)が,大半の果実が果実サイズのブランド基準を満たしており,果実の糖度が最も高かった。試験区②および試験区③の果実重は対照区と同等で大玉の果実が得られ,糖度も対照区よりも高かった。

「京たんご梨」ブランド基準を満たす果実の割合は,2年間通じての傾向では試験区①>試験区②≒試験区③>対照区となった。果実重はいずれの区でもほとんどの果実がブランド基準を満たしており,果実糖度の差が基準適合率に反映されたと考えられた。

4.要約

ナシに対する施肥作業の省力化を図る目的で基肥・礼肥同時施肥体系について検討した。その結果,緩効性肥料であるLPS80とスーパーロング413,速効性肥料の硫安を配合したBB肥料の施肥は,土壌中の硝酸態窒素濃度の上昇が早く,果実品質では,糖度が高く,「京たんご梨」ブランド基準への適合割合も高かった。よって,このBB肥料を用いた基肥・礼肥同時施肥体系は,ナシに対する省力施肥法として有効であると考えられる。

小麦に対する肥効調節型肥料

「麦追肥大名」による子実タンパク質向上

熊本県農業研究センター

生産環境研究所

研 究 員 門 田 健 太 郎

1.はじめに

熊本県の小麦は平成29年産の作付面積が約4,880ha,収穫量が全国10位となる約14,200tであり,主に6月〜10月に水稲を栽培し,11月〜5月に小麦を栽培する水稲−小麦の二毛作体系で作付けされている。

小麦栽培における施肥法は,1回の基肥と2回の追肥(1月下旬と2月下旬)の計3回の施肥を行う分施体系が慣行施肥法として採用されているが,小麦の国際的な価格競争などに備えるために規模拡大や生産コスト低減技術の導入が求められている。肥効調節型肥料は温度に反応して窒素の肥効がゆっくりと発現する特性があり,これを用いることによって施肥回数を削減することが可能

である。

そこで,新しく開発された小麦に対する追肥専用の肥効調節型肥料「麦追肥大名」の施用効果について検討したので紹介する。

2.試験の方法

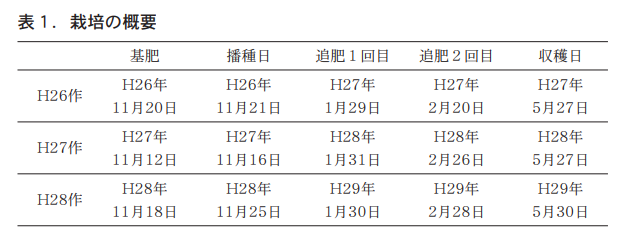

試験は熊本県合志市の熊本県農業研究センター内の水田(厚層多腐植質多湿黒ボク土)において,平成26〜28年の3か年間,県内の小麦作付面積の約40%を占める「シロガネコムギ」を用いて実施した(表1) 。

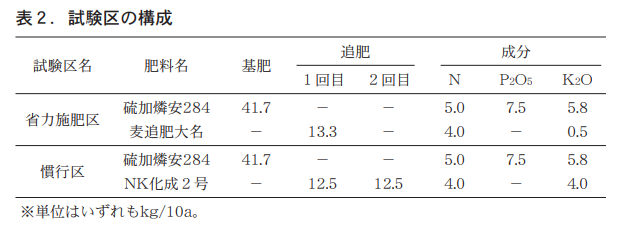

肥料試験は,肥効調節型肥料を追肥に1回用いる省力施肥区と速効性肥料を用いた追肥2回の慣行区を設置した(表2) 。基肥は,両試験区ともに窒素成分が5.0kg/10aとなるように硫加燐安28441.7kg/10a施用した。省力施肥区の追肥は,速効性窒素30%,緩効性窒素70%の割合で配合された「麦追肥大名」を1月下旬に13.3kg/10a(窒素成分4.0kg/10a)で施用した。一方,慣行区にはNK化成2号を用いて12.5kg/10a(窒素成分2.0kg/10a)をそれぞれ1月下旬と2月下旬の計2回施用した。

この追肥の違いが生育に与える影響を把握するため,出穂日,稈長,穂長を調査した。また,収量,収量構成要素および品質への影響を明らかにするため,わら重,子実重,千粒重,容積重,子実タンパク質含有率を調べた。

3.試験結果

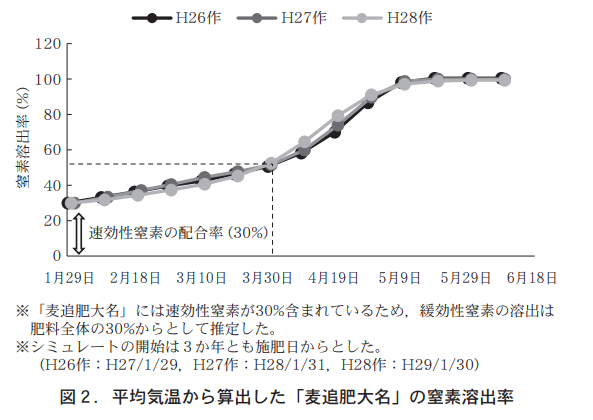

1)栽培期間中 の「麦追肥大名」の窒素溶出パターン

栽培期間中の平均気温が平年より2℃以上高くなったのは,H26作は1月下旬と4月上旬の2回,H27作は2月中旬,3月上旬,4月上旬,5月下旬の4回,H28作は1月上旬と4月中旬の2回であった。残りの期間は3か年とも平年の±2℃以内で推移した。

省力施肥区で用いた「麦追肥大名」について,アメダス気象データの平均気温を用いて窒素の溶出率をシミュレートした(図2) 。その結果,3か年の窒素溶出パターンに差はほとんどみられず,3か年とも1月下旬から3月下旬までに速効性窒素も含めて約2kg/10a溶出し,4月上旬から5月上旬にかけて約2kg/10aの窒素が溶出したと推定された。

2)生育と収量,品質について

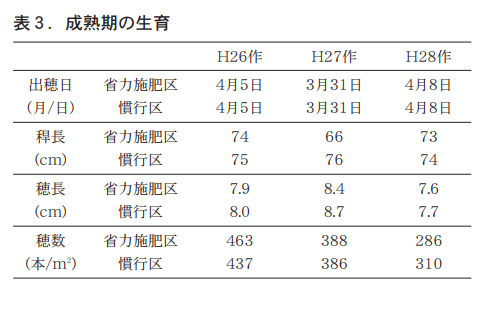

出穂日は3か年とも省力施肥区と慣行区で差はなかった。成熟期の省力施肥区の生育を慣行区と比較すると,稈長および穂長ではH27作の稈長は短かったが,その他の形質には差はなく,追肥の違いによる影響はみられなかった(表3) 。

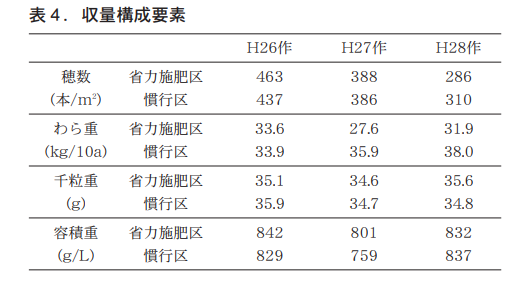

穂数はH26作で省力施肥区が多く,H27作で差はなく,H28作では慣行区が多くなり,年次によって変動がみられた。また,わら重はH26作で差がなく,H27作およびH28作では省力施肥区が少なくなった。

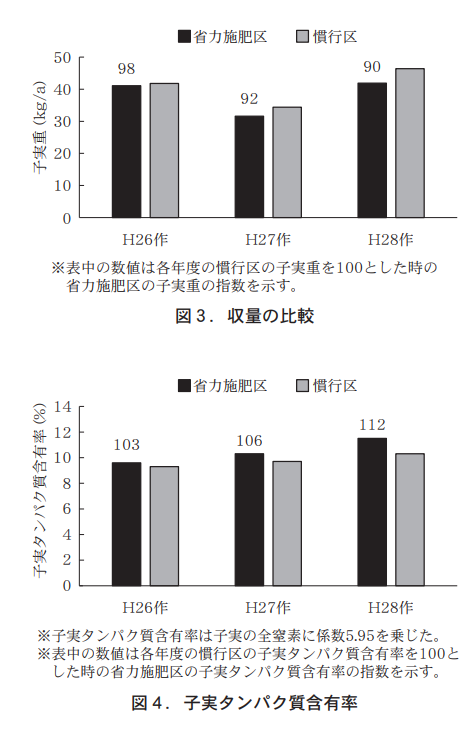

省力施肥区の収量を慣行区と比較すると,子実重はH26作では差はなかったが,H27作およびH28作では省力施肥区が少なくなる傾向が認められた(図3) 。

品質では,子実タンパク質含有率は3か年とも省力施肥区が高くなる傾向が認められた(図4) 。一方,千粒重は3か年とも差はなかったが,容積重はH27作では省力施肥区がやや重かった。

以上のことから,慣行の追肥2回施用と比較して,「麦追肥大名」の1回追肥による小麦栽培では,子実重は減少傾向ではあるが,子実タンパク質含有率は高くなると推察された。

4.考察とまとめ

小麦に対する追肥専用肥料として開発された肥効調節型肥料「麦追肥大名」の施用効果について3か年にわたって検討した。

その結果,「麦追肥大名」を用いて追肥1回とした省力施肥区は速効性肥料を用いて2回追肥した慣行分施体系に比較して,収量面では2〜10%程度減収したが,品質面では子実タンパク質含有率は高まる傾向がみられた。

ここで子実収量が慣行施肥に比べて低下する理由は分げつ期である1月後半から3月にかけての窒素供給量不足が原因ではないかと推察される。すなわち,「麦追肥大名」からの窒素供給量は追肥時期から出穂の始まる3月下旬まで約0.8kg/10aと窒素溶出シミュレーションによって推察されるが,慣行の分施体系では1月下旬と2月下旬の合計4.0kg/10aと窒素供給量に大きな差が認められる。この差がおそらく分げつ数低下,さらには収量低下につながったと推察される。

これに対して,「麦追肥大名」の追肥は子実の窒素含有率を高め,子実タンパク質含有率が年次にかかわらず向上していることは注目に値する。この品質に対する効果は約2.0kg/10aの窒素成分が出穂期以降溶出することを示した窒素溶出シミュレーションの結果ともよく一致している。なお,パン用小麦品種「ミナミノカオリ」に対する「麦追肥大名」を用いた現地試験では,収量については地域や試験年次によって子実収量は変動するが,いずれの場合も子実タンパク質含有率は向上するという成績が得られている。

以上の結果から,小麦に対する「麦追肥大名」の追肥施用は,子実タンパク質含有率を高めることによる品質の向上と追肥の回数を削減する省力化の効果があると考えられる。ただし,収量が慣行栽培より減収することがあるため,被覆尿素の溶出タイプや速効性窒素と緩効性窒素の配合割合についてはさらなる検討が必要と考えられる。